本日は化学基礎、物質の構成に関して記述していきます。

色付き文字で記載したものが本日のテーマです

この章の要点

- 純物質と混合物の違い

- 分離と精製

- 原子記号(中学の復習)

- 物質の三態

今回は分離と精製の昇華、分留を扱っていきます

要点をしっかり押さえたうえで、一人で勉強していると気づけない細かい問題に触れていきましょう

今回のワンポイント学習

本日の内容は分離と精製の2回目です。

まずは復習で7つの分離と精製方法です。何度も見て、印象付けてください。

- ろ過

- 蒸留

- 分留

- 再結晶

- 昇華法

- 抽出

- クロマトグラフィー

今回扱うのは色文字であらわした3つです。クリアポイントは以下の通りです。

クリアポイント

3つの共通点は定義(言葉の意味)を覚えるだけで、特有の細かい問題が出題されにくいので、

しっかり定義(言葉の意味)を覚えよう

それでは3つの方法の定義(言葉の意味)

①分留

分留のキーワードは石油と窒素と覚えておきましょう。

分留は石油を加熱して、ガソリン、灯油、軽油にわけたり、空気を酸素と窒素に分ける方法です。

分け方は蒸留(例:水とエタノールの混合液からエタノールを分離する方法)にとても似ていて、一つの液体を沸点に合わせて段階的に取り出すと言った具合になります。

なので、石油を蒸留したら軽油が取り出せたので、もっと蒸留したら灯油が出て…なんてイメージで覚えるのもありだと思います👍

空気の分留に関しては一度気体を冷やして、液体にしてから分留すると言った記述が理科を教える先生の決まり文句になっていたりします。

化学メーカーに勤めている私でもいまだ分留はしたことがなかったりします💦

高校生のうちは、混合液から2種類より多い成分を分離したいときに使うんだな!ということだけ覚えておいてください。

②抽出

抽出は、混合物から溶媒を使って目的の物質を取り出す方法と文を覚えるのがおすすめです。

理解の手助けをすると

- 混合物→2種類以上の固体、液体など

- 溶媒→溶かすために使う液体

- 目的の物質→溶かすもの

つまり、手(混合物)を洗った時に泡(溶媒)でばい菌(目的の物質)だけ取るみたいなイメージです。(大雑把ですが笑)

③クロマトグラフィー

最後にクロマトグラフィーです。

カタカナが並んでるだけでアレルギー感ありませんか?笑

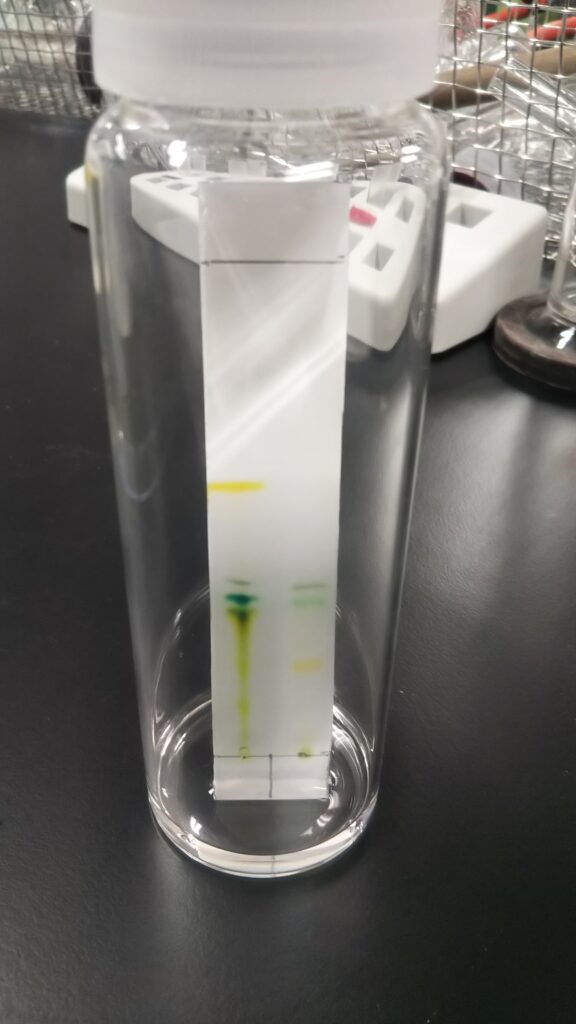

これは見るのが早いので実験をした時の画像を載せておきます。

これは植物の色素を分離したときの画像です。色素にも重さがあって、軽い=早いでどんどん上に登っていく仕組みになっています。

クロマトグラフィは物質の吸収の速さの違いを利用して分離する方法です。

吸収の速さの違いを文で覚えておくことをお勧めします。

ワンポイント学習まとめ

今回はワンポイントと言いながら実質3ポイントでした。

まとめ3点

- 分留→石油や空気の分離など、2種類より多いときに使う

- 抽出→溶媒(水やトルエンが代表的)を使って、目的の物質を分離するときに使う

- クロマトグラフィ→植物色素など、物質の吸収の速さを利用して分離する

ただし、この3つは言葉の定義(使い方)を覚えておくと点数につながる場所ですので、しっかり覚えてみてください👍

お疲れ様です!